আলোক উৎসবের প্রাক-প্রহরে দীপাবলীর পঞ্চোৎসবের পাঁচালী লিখেছেন পিনাকীরঞ্জন পাল

দীপাবলী বা দেওয়ালী, পাঁচটি উৎসবের সমষ্টিগত উৎসব। এটা কার্তিক ত্রয়োদশী থেকে শুরু হয়ে কার্তিক শুক্লা দ্বিতীয়া পর্যন্ত। চলে। এই পাঁচ উৎসবের ভিন্ন ভিন্ন গল্প আছে আর তাদের মহত্বও অনেক। প্রতিটি উৎসবই আমাদের জীবনে কোনো না কোনো বিশিষ্ট সংবাদ বহন করে আর অন্ধকার পথে আগে যাবার জন্য আলোক স্তম্ভের ভূমিকা পালন করে থাকে।

সর্বপ্রথম উৎসব হলো ‘ধনতেরস‘। এটি ত্রয়োদশীতে সম্পন্ন হয়। কথিত আছে, এদিন ভগবান ধন্বন্তরী নিজের হাতে অমৃতের কলস নিয়ে প্রকট হয়েছিলেন। ভগবান ধন্বন্তরীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার জনা এই দিনটি চিকিৎসকদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মানা হয়। স্বাস্থ্য “আর পরিচ্ছন্নতার সাথে এর গভীর সম্পর্ক আছে। এইদিন সবাই নিজেদের ঘর-বাড়ি ‘পরিষ্কার করে লক্ষ্মীদেবীকে স্বাগত “জানাতে প্রস্তুত হয়। ভগবান ধন্বন্তরীর হাতে ধরা অমৃতের নতুন কলস নতুন বাসনের রূপে স্বীকার করা হয়। সেই অনুসারে এইদিন লোকেরা নতুন বাসন কেনে আর সেটা দিয়েই দীপাবলীতে লক্ষ্মী পূজা করে। থাকে। এই সম্পর্কে একটি লোককথা প্রচলিত রয়েছে। এক গরিব মহিলার কাছে বাসন কেনার পয়সা ছিল না। সে মাটির তৈরি একটি ছোট্ট বাসন কুমোরের কাছ থেকে কিনে আনে এবং তাতেই লক্ষ্মী পূজা করে। এ নিয়ে তার আত্মীয় আর প্রতিবেশীরা উপহাস করে। কিন্তু সে তাদের উপহাসকে পাত্তা দেয় না। রাত্রে যখন লক্ষ্মীদেবীর আগমন হয়, তখন সেই মহিলার শুদ্ধ ভাবনা লক্ষ্মীদেবীকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। এইজন্য তিনি সোনা বা রূপার বাসন ছেড়ে মাটির সেই বাসনের ভোগ স্বীকার করেন। এই লোককথা একথা ব্যক্ত করে যে পূজাতে পূজাতে প্রধান মহত্ব নতুন-পুরানো বাসনের নয়, ভক্তের ভক্তি ভাবনাই প্রধান। বাকি সব আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

ত্রয়োদশীর সন্ধ্যাতেই সবাই নিজের বাড়ির চৌকাঠে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, একে বলা হয় ‘যমদীপ’ বা ‘যম দীপক’। এই প্রদীপ জ্বালিয়ে গৃহিণীরা যম দেবতা থেকে নিজেদের সমস্ত পরিজনদের সুস্বাস্থ্য আর দীর্ঘায়ু কামনা করে। এই প্রদীপ সেই প্রাচীন পরম্পরা বহন করে, যখন পথিকদের পথ আলোকিত রাখার জন্য লোকেরা নিজেদের বাড়ির সামনে এই ধরনের প্রদীপ নিত্য প্ৰজ্বলিত করতেন।

পরবর্তী উৎসব নরক চতুর্দশী যাকে ছোট দীপাবলীও বলা হয়ে থাকে। এদিন পাঁচ কিংবা সাতটি প্রদীপ জ্বালাবার রীতি রয়েছে। কথিত আছে নরকাসুরের বধ এদিনই হয়েছিল। নরকাসুর অত্যন্ত অত্যাচারী রাক্ষস ছিল, সে অন্যদের সঙ্গে ষোলো হাজার নারীকেও নিজের বন্দিগৃহে আটকে রেখেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে বিজয়ী হন। এই যুদ্ধের বিশিষ্টতা হলো যে এতে শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার স্ত্রী রানি সত্যভামা স্বয়ং এগিয়ে গিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সত্যভামার এই ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণও প্রভাবিত হন। নরকাসুর বধের প্রতীক হিসাবে আজও অনেক চালের গুঁড়ো দিয়ে প্রদীপ তৈরি করা হয়, পরে কোনো পুরুষ ঠোকর মেরে সেই প্রদীপ নিভিয়ে তারপর স্নান করে।

রাজা বলির সঙ্গেও চতুর্দশীর সম্পর্ক আছে। রাজা বলি ছিলেন এক অত্যধিক অহংকারী এবং প্রবল যোদ্ধা। ভগবান বিষ্ণু বামন রূপ ধারণ করে নিজের কূটনীতি আর চালাকি দ্বারা তাকে সহজেই পরাজিত করেন। পরাজয়ের পরে রাজা বলিকে পাতাল প্রদেশের রাজা করে দেন।

নরক চতুর্দশীকে ‘রূপ চৌদস’ও বলা হয়। কথিত আছে এদিন মহিলারা স্নান করে সেজেগুজে লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করলে রূপ-সৌন্দর্য প্রাপ্তি হয়। কিন্তু এখানেও প্রধান কথা হল ভক্তি। সাজ সজ্জা এক্ষেত্রে গৌণ। এ সম্পর্কে একটি লোককথা প্রচলিত আছে। এক কুৎসিত যুবতী এদিন স্নান করে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করবে বলে স্থির করে। কিন্তু তার পরিজনরা এ নিয়ে ব্যঙ্গ করে। তাকে স্নান করার জন্য জল বা মাথায় লাগাবার জন্য তেল কিছুই দেয় না। তাই সে নালার নোংরা জলে স্নান করে প্রদীপের বেঁচে থাকা তেল মাথায় মেখে শুদ্ধ মনে লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করে। তার ভক্তি-ভাবনা দেখে লক্ষ্মীদেবী প্রসন্ন হন এবং সেই কুৎসিত যুবতী সুন্দর যুবতীতে পরিবর্তিত হরো যায়।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান ভক্ত হনুমানের জন্মও এক মতে এই চতুর্দশীতে হয়েছিল।

তৃতীয় তথা সবচেয়ে বড় উৎসব হল ‘দীপাবলী’। এদিনটিকে ঘিরেও অনেক ঘটনা জুড়ে আছে। দেবতা আর রাক্ষস মিলে যে সমুদ্র মন্থন করেছিল তা থেকে তারা চৌদ্দ রত্ন পেয়েছিল। এদের মধ্যে সর্বাধিক মহত্বপুর্ণ ছিল স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, এই ধনের দেবীকে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু বরণ করেছিলেন। সেই অনুযায়ী কার্তিক মাসের এই অমাবস্যা হল লক্ষ্মীদেবীর জন্মদিন। এই ঘটনার স্মৃতিতে, এদিন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করে। এই ঘটনা আমাদের সমুদ্রে লুকিয়ে থাকা সম্পদের সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

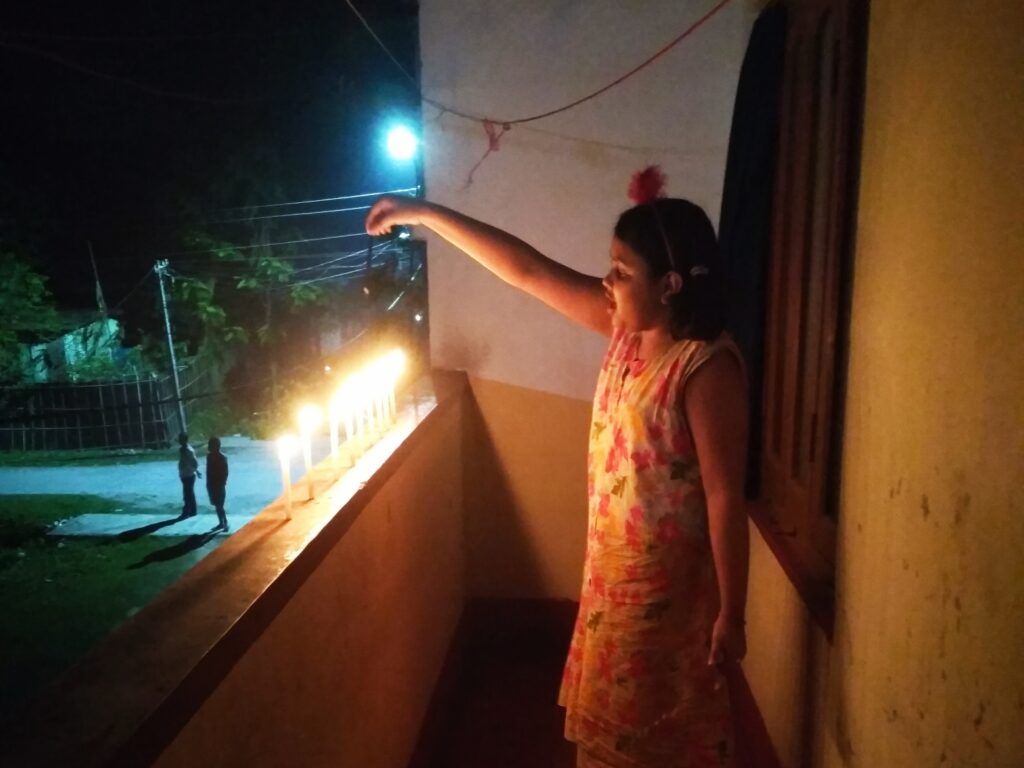

লঙ্কা জয়ের পরে ভগবান শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান তথা অন্য সহযোগী মিত্রদের সঙ্গে কার্তিক অমাবস্যার দিনই অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন। খুশির এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে অযোধ্যাবাসীরা ঘরে ঘরে ঘি এর প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছিলেন। সেই পবিত্র ঘটনার স্মৃতিতে আজও ব্যাপক আকারে প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয়।

কার্তিক মাসের এই অমাবস্যার সাথে অন্য অনেক ঘটনা জুড়ে আছে। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এই দিনটিতেই ‘ঈশ্বর তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক’ বলে দেহত্যাগ করেছিলেন। সম্পূর্ণ বিশ্বকে রামের স্বরূপ প্রচারকারী স্বামী রামতীর্থ পরমহংস দীপাবলীর দিনই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই দিনেই তিনি জল-সমাধি নিয়েছিলেন। অহিংসার প্রতিমূর্তি এবং জৈন ধর্মের চব্বিশতম তীর্থঙ্কর স্বামী এই দিনেই নির্বাণ লাভ করেছিলেন। এই জন্য কার্তিক অমাবস্যায় উদযাপিত দীপাবলী উৎসব জাতীয় সংহতি আর ধার্মিক সমন্বয়ের প্রতীকে পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক মহাপুরুষের স্মৃতি এই দিনটির সাথে জুড়ে রয়েছে।

পরবর্তী উৎসব ‘গোবর্ধন পূজা’। এই উৎসব দীপাবলীর এক দিন পরে পালন করা হয়। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, গোবর্ধন পূজার আগে কার্তিক শুক্লার প্রতিপদে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করা হত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করিয়ে গোবর্ধন পূজার আরম্ভ করেন। এতে ইন্দ্র অত্যধিক ক্রুদ্ধ হন এবং ঘনঘোর বর্ষা আর তীব্র বজ্রপাত আরম্ভ করেন। সমস্ত ব্রজবাসী এই বিপদে গোবর্ধন পর্বতে আশ্রয় নিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই পর্বতকে নিজের আঙুলে করে ওপরে তুলে ধরলে সকলে তার নিচে এসে প্রাণরক্ষা করেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেন না। তখন সকলে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে এলে শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি কার্তিক শুক্লা প্রতিপদে গরু, গোপাল আর গোবর্ধন পূজা করবে তার ধনের কোনো ঘাটতি থাকবে না। তখন থেকেই এইদিন গরুর পূজা আর গরুর গোবর দিয়ে তৈরি গোবর্ধনের পূজা আরম্ভ হয়। এই ঘটনা আমাদের গরুর প্রতি শ্রদ্ধাকে প্রকট করে আর অহংকারীর পতনের কথা বলে।

অন্তিম উৎসব হল ‘ভাই ফোঁটা’। একে যমদ্বিতীয়া’ও বলা হয়। কথিত আছে যমরাজের বোন যমুনা অনেকবার তার ভাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যস্ততার জন্য যমরাজ দীর্ঘদিন যাবৎ যমুনার কাছে যেতে পারেননি। শেষে কার্তিক শুক্লার দ্বিতীয়াতে তিনি যমুনার বাড়ি যান। যমুনা বড় স্নেহের সাথে তার ভাইকে স্বাগত করেন আর নিজের হাতে ভোজন করান। তখন যমরাজ বোনকে বর চাইতে বলেন। যমুনা কেবল এই বরদান চান, যেন যমরাজ প্রত্যেক কার্তিক শুক্লা দ্বিতীয়াতে এখানে এসেই ভোজন করেন। যমরাজ বোনের কথা স্বীকার করে বলেন, এদিন যে ব্যক্তি তার বোনের বাড়ি গিয়ে ভোজন করবে, সে রোগাক্রান্ত হবে না এবং অসময়ে মৃত্যুর শিকার হবে না। তখন থেকে ভাতৃদ্বিতীয়া উৎসবের চলন শুরু হয়েছে। পৌরাণিক মতে, যম দ্বিতীয়া কেবলমাত্র কার্তিক মাসেই নয়, শ্রাবণ, ভাদ্র আর আশ্বিনেও হয়। তবে এদের মধ্যে কার্তিক মাসেরটার মহত্ব সর্বাধিক। কারণ ওই দিন যমরাজ তাঁর বোন যমুনার বাড়ি গিয়েছিলেন।

Photo Credit- Pixabay.